『芭蕉布 普久原恒勇が語る沖縄・島の音と光』

古くて新しいもの

『芭蕉布 普久原恒勇が語る沖縄・島の音と光』

〈古いのか新しいのかわからなくなったら、それは本物でしょう。作者の名がちらほらあるようなものは、まだ作品とは言えないですね。〉

うむむ、とうなる言葉だ。普久原恒勇氏が〈歌〉に対する姿勢を語った一節である。

うむむ、とうなる言葉だ。普久原恒勇氏が〈歌〉に対する姿勢を語った一節である。 戦後沖縄音楽界において最大の作曲家、レコーディング・ディレクターである普久原恒勇氏、初の語り下ろしとなる『芭蕉布 普久原恒勇が語る沖縄・島の音と光』を、今回ボーダーインクから刊行した。本書の企画者・インタビュアーは、普久原氏の音楽家としての業績、才能を高く評価し尊敬している音楽プロデューサーの磯田健一郎氏である。

〈ある一人の音楽家がいなければ、今ある音楽シーンが一変していたであろう……。そう思わせる人は、なかなかいないが、現在まず最初に思い浮かべるとすれば、この人だ〉と、かつて僕は普久原恒勇氏について書いたことがある。その思いは今も変わらない。しかし上記のようなストイックな姿勢を貫いている故に、沖縄県民や沖縄音楽愛好家にとってよく知られている作品群に比べて、作者本人がどういう人で、いかなる音楽(芸術)観・スタイルを持っているのか、ということはあまりにも知られていない。編著者の磯田氏は、こうした音楽家としての姿勢を尊敬しつつ、だからこそ、その言葉を残したいという、長年の熱い思いから実現した本書は、沖縄音楽ファン必読であると断言する。版元として、ではなく、一読者としてそう言いたいのだ。そういう意味では僕がもっとも読みたかった本ともいえる。

以下この本を読んで考えたことのひとつを書いてみたい。

「普久原メロディー」と称され沖縄で愛されてきた普久原恒勇史氏の作品は、ポピュラーミュージック、つまり大衆音楽である。要するに大衆に愛された音楽ということだ。しかしそれは単に大ヒット曲である、ということと同義ではないような気がする。

歌が作者の手を離れ、歌い手を超えても、大衆によって歌い継がれていく歌というのは、案外少ないものである。その大半はやがて消える、と言っていいだろう。現代では、レコードから始まり、テープ、CDなど多くの音源が残るわけだが、だからこそ逆に〈歌い継がれる〉という、これまで人々が歴史上行ってきたことが難しくなっているともいえる。

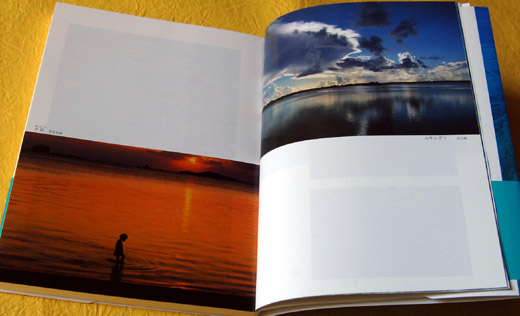

例えば、名曲《芭蕉布》はそんな時代の中で、誰が歌ったからとか、作者はだれだからとか、ましてはあの時代に大ヒットしたから、という理由で知られている曲ではない。ある人はレコードで、ある人はラジオから、ある人は歌ってみてと、いつのまにか戦後沖縄を代表する歌となり、今やジャンル、国境を越えて、沖縄の曲としては多分もっとも多くのアーティストにカバーされているスタンダードナンバーである。考えれば考えるほど不思議な名曲なのだ。

秘密を解く鍵のひとつは、「古いのか新しいのかわからなくなったら」である。《芭蕉布》について本書の中で普久原氏はこう語っている。

〈わたしはすでにあるもの、もう当たり前になっているようなものを作ることに抵抗がある。今までになかったものを考えるのが創作する人間の目標じゃないかと思っています。〉

実は《芭蕉布》は、沖縄音楽にもともとなかったワルツ、三拍子で出来ている。

〈なぜ《芭蕉布》が三拍子か。それは沖縄に三拍子がなかったから。ただそれだけです〉

この歌は発表当時(1965年)、「沖縄らしくない」と言われたという。しかしやがて新しい沖縄民謡として評価される。青い海、青い空、古都首里の風情、かつての王国時代にまでさかのぼるノスタルジーあふれる歌詞(作詞・吉川安一)が醸し出すイメージと相まって、沖縄を代表する曲となっている。つまり歌詞は古風な、日本語の七五調、そしてリズム・メロディはこれまで沖縄にはない新しいもの、この「古いのか新しいのか」というスタイルが見事に昇華されているのが、《芭蕉布》という曲なのである。そしてそれは、例えば《島々清しゃ》《豊年音頭》《肝かなさ節》《ゆうなの花》《チョッチョイ子守歌》などなど、挙げれば限りない氏の楽曲に通じるものなのだ……。すごいなぁ。

とまぁ、この本を編集している時はつらつらこんなことやあんなことをいろいろ考えていたのだが、それでもそれは本書の一断片でしかない。

普久原氏が語る内容は、戦後の沖縄の文化史あり、沖縄のサブ・カルチャー黎明期の熱気あり、歌い手達のスケッチあり、前人未踏、孤高の取り組みである琉球民族楽器による器楽・管弦楽の到達点あり、そして実は目玉とも言えるカメラマン・普久原恒勇の側面ありと、密度は濃い。それはつまり、普久原恒勇という人の、濃さなのであろう。

普久原恒勇氏はかつて、沖縄の新民謡・レコード制作の祖である養父・普久原朝喜氏にこう教えられたという。「欲しいものは買うな。必要なものを買え」。ならば、沖縄音楽ファンならぜひ買って欲しいのが本書であると、言っていいだろう。いや、版元としてではなくて!

●新城和博の『ryuQ100冊』バックナンバー:

http://ryuq100.ti-da.net/c73391.html

プロフィール:新城和博(しんじょうかずひろ)

沖縄県産本編集者。1963年生まれ、那覇出身。編集者として沖縄の出版社ボーダーインクに勤務しつつ、沖縄関係のコラムをもろもろ執筆。著者に「うっちん党宣言」「道ゆらり」(ボーダーインク刊)など。

ボーダーインクHP:http://www.borderink.com/

【ryuQ最新記事】

今月のryuQプレゼント!!

プレゼント情報をもっと見る>>

今月のryuQプレゼント!!

プレゼントの応募は下記の応募フォームからご応募ください。

※酒類のプレゼントへの応募は20歳未満の方はご応募できません。

応募フォームはこちらから

ryuQは携帯からでも閲覧できます!!

ブログランキング【くつろぐ】

ランキングはこちらをクリック!

人気ブログランキング【ブログの殿堂】

にほんブログ村 沖縄情報

てぃーだな特集新着記事

お気に入り

QRコード

読者登録(更新のお知らせ通知)

アクセスカウンタ

ryuQ特集記事>検索

バックナンバー

ryuQプロフィール

ryuQ編集室

カテゴリー

観光・レジャー (70)

グルメ (29)

ビューティー (6)

アウトドア・スポーツ (3)

エンターテイメント (6)

沖縄の芸能・文化 (36)

ビジネススタイル (1)

暮し生活 (41)

趣味・遊び・お得 (100)

健康・医療 (3)

沖縄の人々 (196)

ペット・アニマル (12)

沖縄の匠 (10)

THE泡盛 (14)

壁紙 (57)

ショップ紹介 (29)

三線 (15)

ECOライフ (8)

戦争と平和 (16)

スピリチュアル (11)

沖縄のスポーツ (11)

CD新譜情報 (35)

映画情報 (23)

南島詩人・平田大一『シマとの対話』 (75)

ryuQ編集部から (4)

琉球百科シリーズ (163)

エイサー (10)

写真でみる沖縄 (7)

新製品情報 (8)

過去記事・月別に表示